作为许海刚教授的同事,我深知他对写生的执着近乎一种信仰。此次展览中,他近两百幅作品和大量写生手账的呈现,不仅是对其艺术成就的总结,更是一场关于“行走”与“扎根”的哲学对话。

《亮宝节上的人们》

纸本水彩156cm×150cm 2014

在《亮宝节上的人们》前驻足,这幅曾获全国美展金奖的巨制,以水彩的轻盈承载了藏族节日的厚重。画面中光影的跃动与人物表情的鲜活,让人仿佛置身于藏民的欢庆现场。同事间的闲聊中常听闻,为了这幅作品,许海刚多次深入藏区高原,用生命体验换取艺术的真实感。这种对创作的虔诚,让作为同事的我们既敬佩又感慨——艺术家的成就背后,是无数次的“在场”与“融入”。

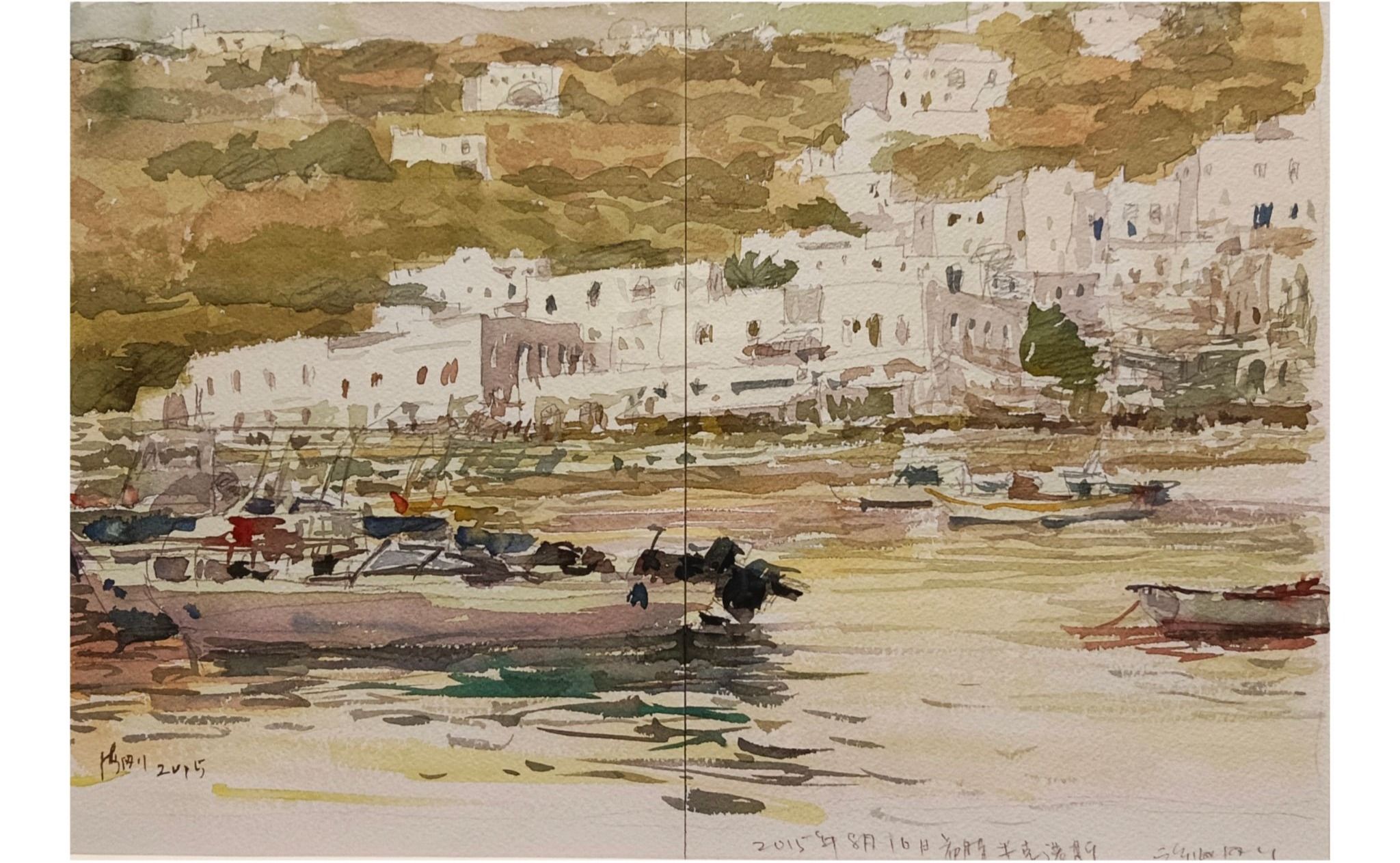

希腊米克诺斯写生 2015年8月16日

展览中,他的欧洲写生系列同样令人震撼。无论是意大利的古建筑还是希腊的海岸线,他用东方绘画的“写意”与西方写实的“光影”碰撞出独特的视觉语言。同事间的讨论常聚焦于他的技法:局部作画、无需勾线、小笔触层层叠加……这些看似随性的笔触,实则是数十年功力的凝练。

写生手账

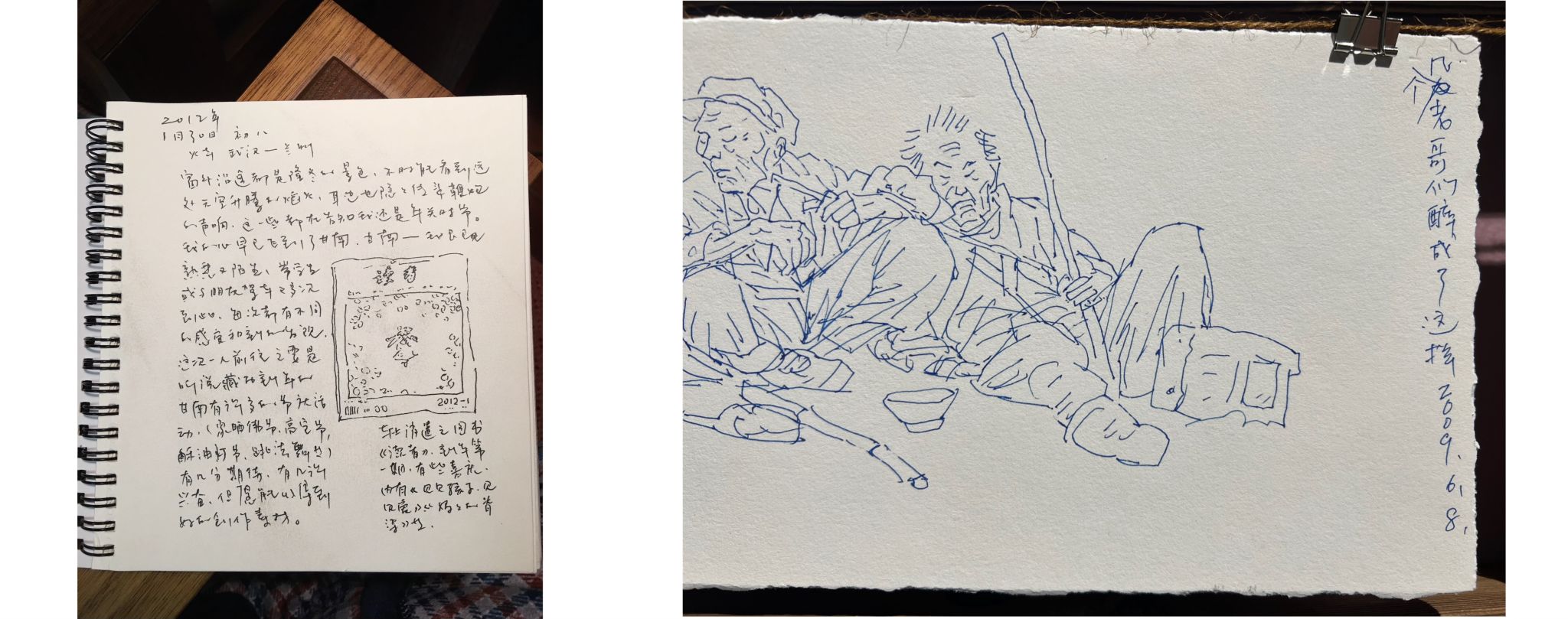

作为美院老师,许海刚教授的展览让我重新思考“写生”在当代艺术教育中的意义。展览中陈列的写生手账,不仅是画稿的集合,更是一部融合文字、速写与生活记录的“行走日记”。他详细记录了旅途中的见闻,甚至细致到一场演出的广告词和旅店窗外的风景。这种将艺术与生活无缝衔接的方式,为学生提供了绝佳的范例——写生不仅是技巧训练,更是对世界的深度观察与情感沉淀。

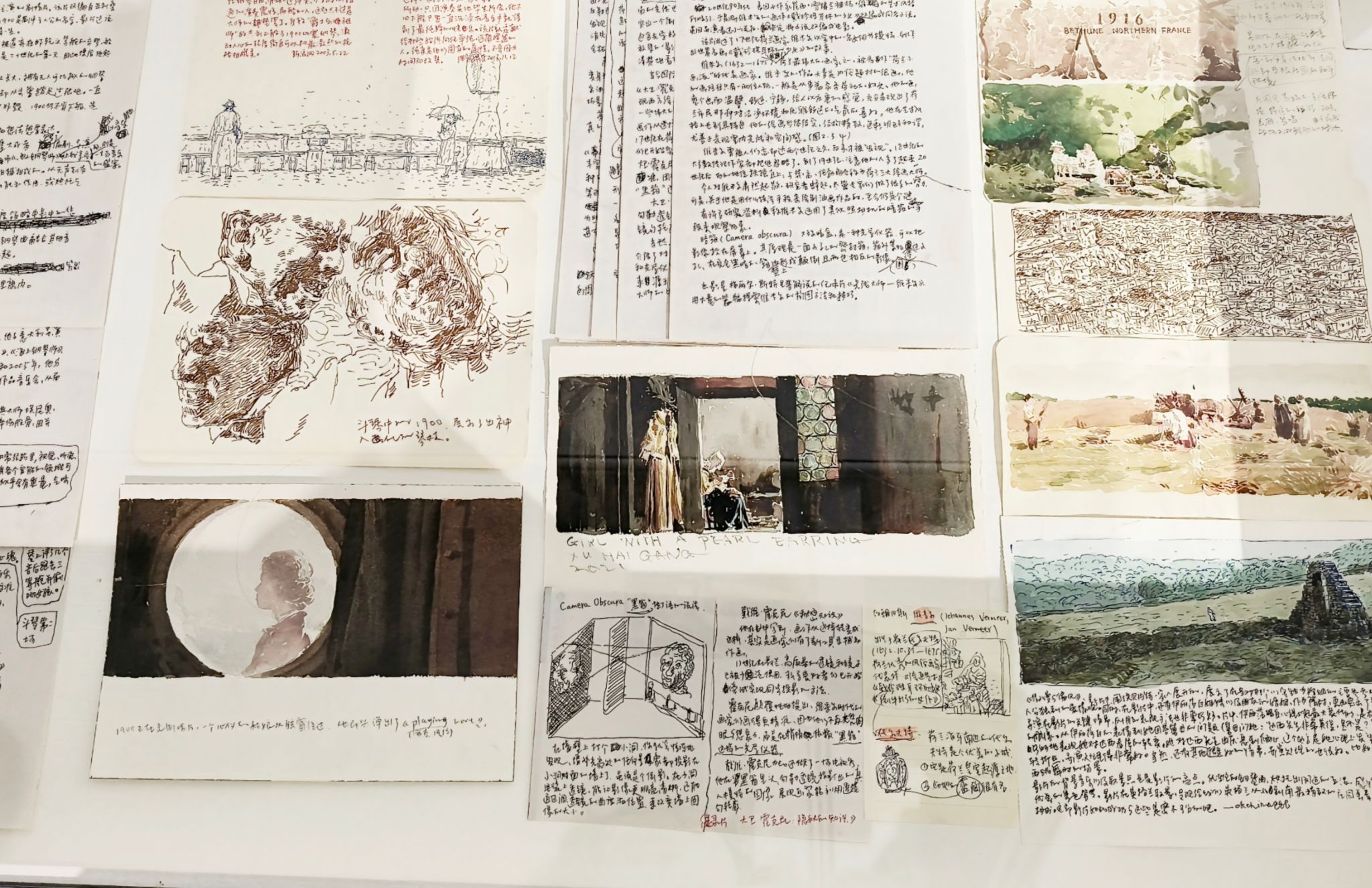

“电影题材”创作手账(部分)

在教学中,我常引用他的创作方法论:从写生到工作室创作的转化。例如,《亮宝节上的人们》的创作过程被完整展示,从速写草稿到最终成品的演变,揭示了“现场感”如何升华为“艺术性”。展览中特别设置的“电影题材”板块更令人耳目一新——疫情期间无法外出时,许海刚通过描绘电影场景延续写生传统,这种“替代性写生”启发我们:艺术创作的核心并非环境,而是艺术家对现实的感知与重构。

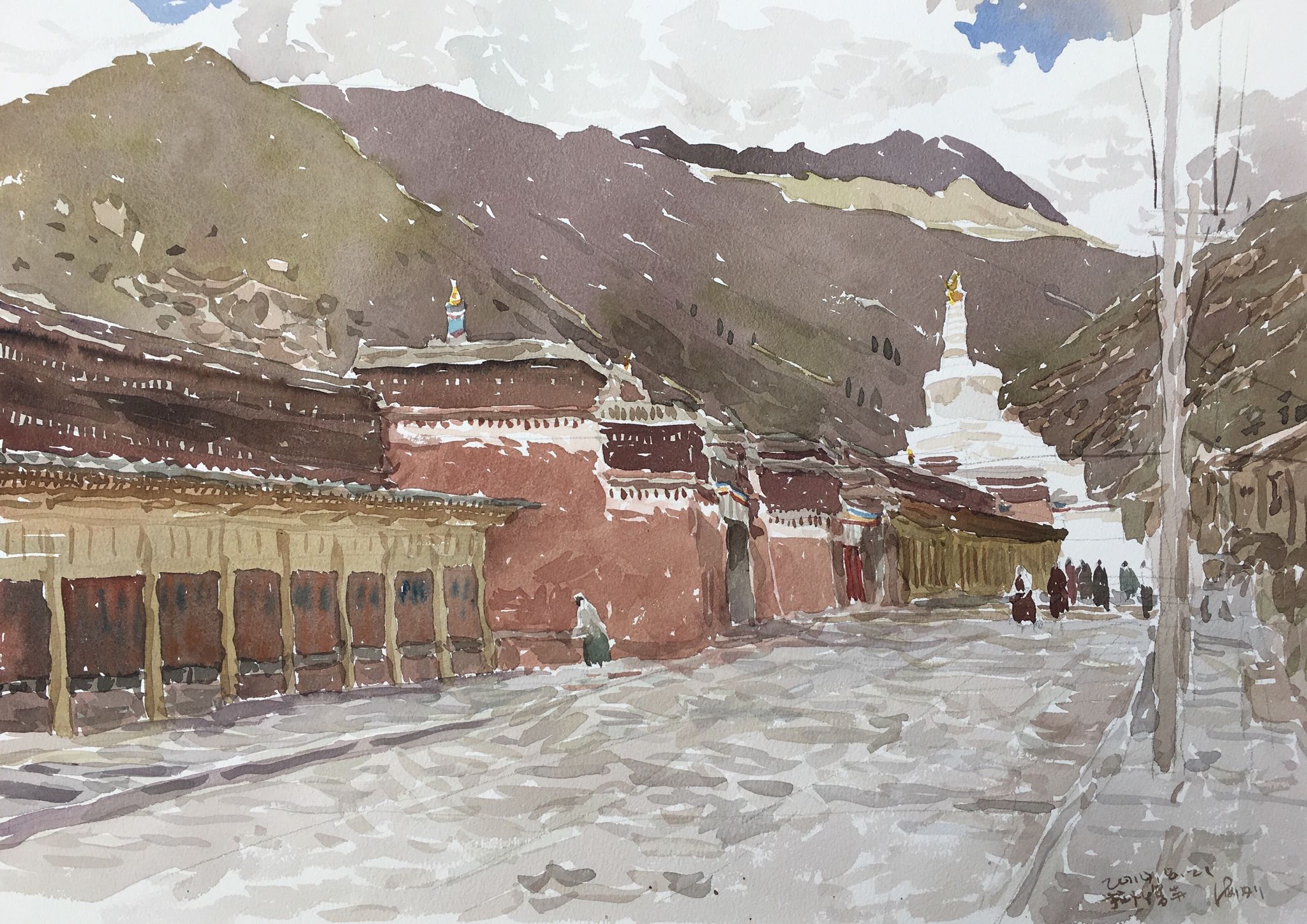

《拉卜楞寺写生》

作为许海刚教授的学生,最触动我的是老师作品中流淌的“生长感”。他的水彩画并非刻意营造完美,而是自然舒展、温暖朴实。在《拉卜楞寺写生》前,我凝视那些细碎的笔触:起初是零散的色块,逐渐叠加出建筑的肌理与光影的流动,最终形成一幅完整的画面。这种“从局部生长”的创作方式,打破了我们对传统构图的刻板认知,更传递出一种从容的创作心态——“不慌不忙,胸有成竹”。

写生手账

展览中的写生手账让我看到艺术家老师的另一面。他用简短的文字记录旅途的疲惫与惊喜,用速写捕捉转瞬即逝的风景。例如,一段关于西藏高原的笔记写道:“寒风刺骨,但牧民的笑容比阳光更暖。”这种对生活细节的珍视,让我明白:艺术不仅是技法,更是对生命的共情。在展览中,老师2024的最新巨幅作品也在其中,不仅给我们新的视觉震撼,也再次做了最好的榜样。

许海刚教授的展览,是一场“行走”与“扎根”的双重叙事。对同事而言,他是用生命丈量艺术的同行者;对老师而言,他是将写生升华为教学范本的引路人;对学生而言,他是以笔触传递生命温度的榜样。展览中那句“天地有大美”不仅是对自然的礼赞,更是对艺术本质的叩问——在图像泛滥的时代,唯有回归“在场”与“真诚”,才能让艺术真正扎根于大地,生长于人心。

(作者:郭钰(绘画学院青年教师))

(图片编辑:康婧琪)